中小企業や商店でホームページの運営を担当されている皆さん、「うちのホームページ、どのくらいの頻度で更新すればいいんだろう?」と悩んでいませんか?

実は、この疑問の裏には、7つの課題が隠れています。戦略的ウェブ制作工房エル・タジェールの代表として、これまで数多くの中小企業様のホームページ運営をサポートしてきた経験から、その根本的な解決策をお伝えします。

更新頻度でお悩みの企業様の課題7つ

「月何回更新すべきですか?」というご質問をいただくとき、実はその背景には更新頻度以上に切実な課題があることがほとんどです。

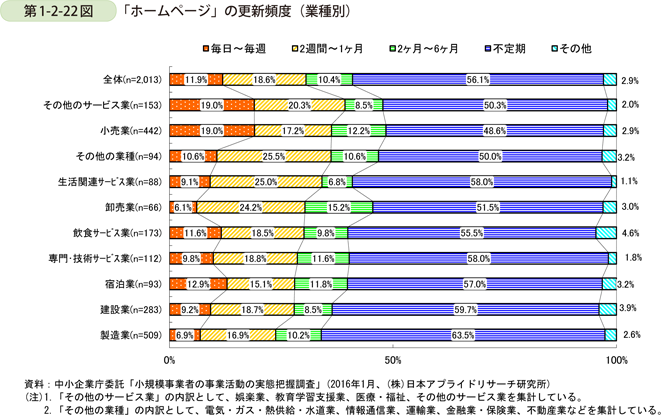

中小企業庁が発表している「小規模企業白書(平成28年版)」によると、約6割の中小企業が「不定期」にしかホームページを更新していないという現実があります。また、MoneyForward社の調査では、63.9%の中小企業が「アクセス解析をしていない」と回答しており、効果測定への不安も深刻です。

ウェブ解析士として多くの企業様をサポートする中で見えてきたのは、「更新頻度」という表面的な問題の奥にある、7つの根本的な課題です。

この記事では、7つの課題それぞれの解決策をご提案しています。

悩み①更新頻度の基準がわからない

中小企業庁公式データによる業種別実態

多くの方が気になる「適切な更新頻度」について、まずは客観的なデータをお見せします。

中小企業庁の「小規模企業白書」では、業種別のホームページ更新頻度について詳細な調査結果が公表されています。この調査によると、更新頻度が高い業種として「生活関連サービス業」「その他のサービス業」「小売業」「宿泊業」が挙げられ、逆に「製造業」や「卸売業」は更新頻度が低い傾向にあることが明らかになっています。

「月1回で上位30%」の衝撃事実

さらに注目すべきデータがあります。JAM.CODES社の調査によると、月1回以上ホームページを更新している企業は全体の30%程度に過ぎません。つまり、月1回の更新を継続するだけで、上位30%の企業群に入ることができるのです。

この事実は、「毎日更新しなければ効果がない」「週に何度も更新が必要」といった思い込みが、いかに現実離れしているかを示しています。

業種別推奨頻度

エル・タジェールがこれまでサポートしてきた企業様の実績と、中小企業庁のデータを照らし合わせると、以下のような現実的な更新頻度が見えてきます。

製造業やBtoB企業の場合、月1〜2回の更新で十分な効果を得られています。製品仕様の更新や展示会出展情報、技術解説記事などが主なコンテンツとなります。これらの業界では、頻繁な更新よりも、専門性の高い質の良いコンテンツが重視される傾向にあります。

小売業や店舗系のビジネスでは、月2〜4回の更新が理想的です。キャンペーン情報、商品の入れ替え、セール情報などをタイムリーに発信することで、顧客の来店意欲を高めることができます。

サービス業や士業の場合は、月2〜3回程度の更新がおすすめです。ブログ記事での専門知識の発信や、お客様事例の紹介、法改正などの最新情報提供が効果的です。

飲食業や美容業界では、週1〜2回の更新が望ましいとされています。季節メニューの紹介、スタッフの近況、店内の雰囲気を伝える写真などを定期的に発信することで、顧客との距離感を縮めることができます。

「完璧な頻度」より「継続可能な頻度」を選ぶべき理由

しかし、ここで最も重要なのは、「完璧な頻度」を目指すより「継続可能な頻度」を選ぶということです。

エル・タジェールでサポートさせていただいている企業様の中にも、当初「週3回更新する」と意気込んでスタートしたものの、2ヶ月後には月1回も更新できなくなってしまったケースがあります。一方で、「月2回だけでも確実に続ける」と決めた企業様は、1年後には安定したアクセス増加を実現されています。

検索エンジンは、更新頻度の高さよりも「継続性」を重視します。不定期に大量更新するよりも、頻度は低くても定期的に質の良いコンテンツを提供し続けることが、長期的なSEO効果につながるのです。

悩み②時間・リソース足りない!

更新作業の「時短テクニック」

時間不足の解決策として、まず更新作業自体を効率化することが重要です。

エル・タジェールでは、WordPressを活用した更新しやすいサイト構築を行っています。例えば、記事投稿時のテンプレートを事前に用意しておくことで、毎回レイアウトを考える時間を短縮できます。また、よく使用する画像サイズを統一し、リサイズ作業を簡素化することも効果的です。

文章作成についても、「5W1H」の基本フォーマットを活用することで、短時間で読みやすい記事を作成できます。「いつ(When)」「どこで(Where)」「だれが(Who)」「なにを(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」を意識するだけで、情報が整理された分かりやすいコンテンツになります。

WordPress活用の効率化術

WordPress構築専門家として、更新作業を劇的に効率化するWordPressの機能をご紹介します。

予約投稿機能を活用すれば、時間があるときにまとめて記事を作成し、定期的に自動公開することができます。また、カテゴリーやタグ機能を適切に設定することで、過去の記事を再利用しやすくなり、ネタ切れの心配も減ります。

画像については、WordPressの自動リサイズ機能を設定しておけば、アップロード時に適切なサイズに自動調整されるため、専門知識がなくてもプロ並みの見た目を維持できます。

社内分担のベストプラクティス

複数人での運営体制を構築する場合のポイントもお伝えします。

まず、「情報収集担当」「記事作成担当」「公開作業担当」といった役割分担を明確にすることが重要です。全ての作業を一人に集中させるのではなく、それぞれの得意分野を活かした分担体制を作ることで、継続性が格段に向上します。

また、更新内容についてのガイドラインを作成し、誰が更新しても一定の品質を保てるような仕組み作りも大切です。エル・タジェールでは、企業様ごとに「更新マニュアル」を作成し、担当者が変わっても安定した運営ができるようサポートしています。

外注vs自社の判断基準

自社で更新作業を行うか、外注するかの判断基準について、データドリブンな視点でお伝えします。

月間の更新作業時間と、その時間に対応する人件費を計算してみてください。例えば、月4回の更新に各2時間かかり、担当者の時給が2000円だとすると、月間16,000円のコストがかかっています。これに対して、外注費用や更新代行サービスの料金と比較検討することで、合理的な判断ができます。

ただし、コストだけでなく「自社の商品・サービスに対する理解度」「緊急時の対応速度」「長期的なノウハウ蓄積」といった要素も考慮する必要があります。

エル・タジェールの「伴走型」サポート事例

エル・タジェールの特徴は、「作って終わり」ではない伴走型のサポートです。

ある製造業のお客様の事例をご紹介します。当初は「更新なんて面倒」とおっしゃっていましたが、月1回の定期ミーティングを通じて更新内容を一緒に考え、WordPressの操作方法を段階的にお教えしました。6ヶ月後には、お客様自身で週1回のブログ更新ができるようになり、問い合わせ件数も30%増加しました。

重要なのは、技術的なサポートだけでなく、「なぜ更新が必要なのか」「どんな効果が期待できるのか」を、データを使って分かりやすく説明することです。ウェブ解析士としての知見を活かし、GA4などの複雑なツールを使わずに、電話件数や問い合わせ内容の変化といった身近な指標で効果を実感していただいています。

悩み③技術的なハードルが高い!

「HTMLが分からない」でも大丈夫な理由

「HTMLやCSSが分からないから更新できない」という不安をお持ちの方も多いですが、実際には専門的な知識は必要ありません。

現在のホームページ制作では、CMS(コンテンツ管理システム)と呼ばれる仕組みが主流になっています。特にWordPressを使えば、ワードやメールを使うような感覚で、文章や画像を追加・修正することができます。

エル・タジェールでは、お客様がご自身で更新できるよう、WordPressの管理画面をできるだけシンプルに設定しています。不要な機能は非表示にし、よく使う機能だけを分かりやすく配置することで、ITに詳しくない方でも迷わず操作できる環境を作っています。

WordPress管理画面だけでできること

WordPress の管理画面では、プログラミング知識ゼロでも多くのことができます。

新しい記事の投稿はもちろん、既存記事の修正、画像の追加や差し替え、動画の埋め込み、お問い合わせフォームの設定なども、すべて管理画面から行えます。文字の色を変えたり、太字にしたり、リンクを設定することも、ワードのような直感的な操作で可能です。

また、スマートフォンでの表示確認も、プレビュー機能を使えば簡単にできます。パソコンとスマートフォンで異なる表示になってしまう心配もありません。

画像サイズ・ファイル形式の簡単ルール

画像の取り扱いについても、覚えるべきルールは多くありません。

基本的に、デジカメやスマートフォンで撮影したJPEG形式の画像をそのまま使用できます。WordPressの自動リサイズ機能により、アップロード時に適切なサイズに調整されるため、専用ソフトでの加工作業は不要です。

ただし、あまりにも巨大なファイルサイズの画像は、ホームページの表示速度を遅くしてしまう可能性があります。スマートフォンで撮影した写真であれば、通常は問題ありませんが、一眼レフカメラで撮影した高画質な写真を使用する場合は、簡単な圧縮作業をおすすめします。

「壊してしまうかも」不安の解消法

「操作を間違えてホームページを壊してしまうかもしれない」という不安も、よく伺うお悩みです。

WordPressには「バックアップ(リビジョン)機能」があり、定期的にホームページ全体のデータが保存されています。万が一、間違った操作をしてしまっても、バックアップから元の状態に復元することができるため、取り返しのつかない事態になることはありません。

また、WordPressの「下書き保存」や「プレビュー」機能を活用すれば、公開前に内容を確認できます。納得いくまで何度でも修正でき、完成してから公開ボタンを押すだけです。

エル・タジェールでは、WordPress構築時に必ずバックアップ環境を整備し、お客様が安心して更新作業を行えるよう配慮しています。

技術サポートが必要な場合の相談先選び

それでも技術的な不安が残る場合は、適切なサポート体制を整えることが重要です。

サポート選びのポイントは、「レスポンスの速さ」「説明の分かりやすさ」「継続的な関係構築」の3つです。単発的な技術サポートではなく、長期的にホームページ運営をサポートしてくれるパートナーを見つけることが大切です。

エル・タジェールでは、「デジタル成長パートナー」として、お客様のビジネス目標達成のために伴走いたします。技術的な問題だけでなく、「どんな内容を更新すれば効果的か」「競合他社との差別化はどうするか」といった戦略的なアドバイスも含めて、総合的にサポートします。

悩み④費用対効果が不安

更新作業の「隠れたコスト」を正しく計算

更新作業の費用対効果を正しく判断するために、まず「隠れたコスト」を明確にしましょう。

自社で更新する場合のコストは、更新作業にかかる時間×担当者の時給だけではありません。更新内容を考える企画時間、写真撮影や加工の時間、効果検証の時間なども含める必要があります。さらに、WordPressやプラグインのアップデート作業、セキュリティ対策、バックアップ管理なども継続的に必要になります。

例えば、月4回の更新で、1回あたり企画30分、作成2時間、公開・確認30分かかるとすると、月間12時間の作業時間になります。時給2000円の担当者が行う場合、月間24,000円のコストです。これに加えて、年1回のWordPressメジャーアップデート対応(4時間)、セキュリティプラグインの設定・管理(月30分)なども考慮する必要があります。

自社更新 vs 外注の真実のコスト比較

外注の場合も、単純な更新代行費用以外にコストがかかります。

更新内容の指示書作成、外注先との打ち合わせ時間、成果物の確認・修正依頼なども、自社の工数として計算する必要があります。また、急な更新が必要になった場合の追加費用や、外注先とのコミュニケーションコストも考慮しましょう。

ただし、外注の場合は専門的な知識やノウハウを活用できるメリットがあります。SEO対策やデザイン性、ユーザビリティの向上など、自社では難しい付加価値も期待できます。

データドリブンマーケティングコンサルタントとしての経験から申し上げると、月間更新回数が4回以下で、技術的な要求水準がそれほど高くない場合は自社更新が、それ以上の頻度や高度な要求がある場合は外注が、それぞれコストパフォーマンスに優れる傾向があります。

悩み⑤効果が見えない

GA4が難しすぎる現実を受け入れる

GA4(Google Analytics 4)の導入により、多くのWeb担当者が「以前より分析が難しくなった」と感じているのが現実です。

従来のGoogleアナリティクス(ユニバーサルアナリティクス)から大幅に仕様が変更され、「ページビュー」「セッション」といった基本的な概念も変わりました。専門的な知識がないと、データの意味を正しく理解することが困難になっています。

この現実を受け入れた上で、GA4に頼らない効果測定方法を構築することが重要です。

レベル1:今すぐできる効果測定

誰でもすぐに始められる効果測定方法をご紹介します。

まず、問い合わせ記録の管理から始めましょう。電話、メール、来店、その他の方法での問い合わせを、日付とともに記録します。スプレッドシートやノートでも構いません。重要なのは継続することです。

次に、お客様に「どこで当社を知りましたか?」という質問を必ず行います。「ホームページを見て」という回答の割合や、具体的にどのページを見たかを記録することで、更新効果を把握できます。

さらに、競合他社のホームページと自社を比較してみてください。更新頻度、コンテンツの充実度、問い合わせのしやすさなどを客観的に評価することで、改善すべき点が明確になります。

レベル2:簡易デジタル測定

ITツールを活用しつつ、複雑すぎない測定方法をお伝えします。

Googleサーチコンソールの「検索パフォーマンス」機能は、GA4より格段に使いやすく、重要な情報を提供してくれます。「どんな検索キーワードで表示されているか」「表示回数とクリック数はどう変化しているか」を月1回確認するだけで、更新効果を把握できます。

WordPressをお使いの場合、Jetpackプラグインの統計機能も便利です。複雑な設定不要で、ページ別のアクセス数や、人気記事ランキングを確認できます。

また、Googleマイビジネスをお持ちの場合は、「インサイト」機能で、ホームページへのアクセス数や電話件数の推移も確認できます。

レベル3:プロによる本格分析

更なるレベルアップを目指す場合は、専門家によるサポートが効果的です。

エル・タジェールでは、ウェブ解析士の資格を持つ専門スタッフが、複雑なGA4データを分析し、「経営判断に使える情報」として翻訳してお伝えします。技術的な数値の羅列ではなく、「来月はどんな更新をすれば良いか」「どのページを改善すれば効果的か」といった、具体的なアクションプランとセットで提供します。

月1回の定期レポートでは、前月との比較だけでなく、同業他社の平均値や、季節要因を考慮した分析も行います。例えば、「12月はアクセス数が30%増加しましたが、これは年末商戦の影響もあります。来年1月からは○○の施策を重点的に行いましょう」といった具合です。

ウェブ解析士による効果測定サポートの価値

ウェブ解析士として、複雑な数値分析を「経営に活かせる情報」に翻訳してお伝えするのが、エル・タジェールの特徴です。

例えば、「直帰率が5%改善しました」という技術的な報告ではなく、「ホームページを見た人が他のページも見てくれるようになり、お問い合わせにつながる確率が高くなりました」という形で、ビジネスへの影響を分かりやすく説明します。

月1回の定期レポートでは、アクセス数やページビューといった数値だけでなく、「どんな検索キーワードで見つけてもらえているか」「どのページが人気か」「スマートフォンとパソコンどちらからの閲覧が多いか」といった、次の施策につながる情報をお伝えしています。

悩み⑥何を書けばいいか分からない

ネタ切れの根本原因と対策

「ホームページに何を書けばいいか分からない」というお悩みの根本原因は、多くの場合「お客様目線での発想不足」にあります。

企業側は自社の商品やサービスについて熟知しているため、「お客様も同じレベルで理解している」と錯覚してしまいがちです。しかし実際には、お客様は基本的な情報から知りたがっているケースがほとんどです。

例えば、製造業であれば「この部品はどんな製品に使われているのか」「なぜこの素材を選んでいるのか」「品質管理はどのように行っているのか」といった、当たり前すぎて説明を省略してしまう内容こそが、お客様の関心事だったりします。

対策として、「お客様からよく聞かれる質問」をリストアップしてみてください。電話や来店時に受ける質問、営業活動で説明することが多い内容、競合他社との違いを聞かれることなど、普段の業務で頻出する話題が、そのまま更新ネタになります。

業種別「鉄板ネタ」一覧表

業種ごとに、必ず反響の良い「鉄板ネタ」があります。

製造業の場合、製造工程の紹介、品質検査の様子、新技術への取り組み、お客様の製品への活用事例などは必ず関心を持ってもらえます。工場見学ができない遠方のお客様にとって、製造現場の雰囲気を伝える写真や動画は非常に価値の高いコンテンツです。

小売業では、商品の入荷情報、スタッフのおすすめ商品、季節に合わせた提案、お客様の使用例やコーディネート例などが効果的です。また、商品の背景にあるストーリーや、生産者の想いなども、お客様の購買意欲を高める重要な情報です。

サービス業や士業の場合、法改正や制度変更の解説、よくある相談事例とその解決方法、業界の最新動向、お客様の成功事例などが人気コンテンツになります。専門用語を使わず、一般の方にも分かりやすい言葉で説明することがポイントです。

飲食業では、新メニューの開発秘話、食材のこだわり、調理法の紹介、季節限定メニューの告知、お客様の笑顔写真などが効果的です。料理の写真は必須ですが、それだけでなく「なぜこの料理を作ろうと思ったのか」といった背景も合わせて紹介すると、より魅力的なコンテンツになります。

顧客の声を更新ネタに変換する方法

お客様からのフィードバックは、最も価値の高い更新ネタの宝庫です。

お客様からの感謝の言葉、改善提案、質問内容などを記録し、それらを更新ネタに活用しましょう。ただし、個人情報保護の観点から、お客様の許可を得てから公開することが重要です。

例えば、「○○の使い方が分からない」というお問い合わせを複数いただいた場合、使い方説明の記事を作成します。一人のお客様からの質問でも、同じ疑問を持つ潜在的なお客様は多数いる可能性があります。

また、お客様からの改善提案を受けて実際に改良した場合、その経緯と結果を記事にすることで、「お客様の声を大切にする企業姿勢」をアピールできます。

年間更新カレンダーの作成法

計画的な更新を行うために、年間カレンダーの作成をおすすめします。

まず、業界の季節性やイベントスケジュールを整理してください。製造業であれば展示会や技術発表の時期、小売業であればセール時期や新商品発売時期、サービス業であれば繁忙期や制度改正時期などです。

これらの重要な時期の1〜2ヶ月前から関連記事を投稿することで、タイムリーな情報提供ができます。例えば、年末調整の時期であれば、税理士事務所は9〜10月から関連記事を投稿し始めることで、検索需要の高まりに合わせた集客が可能になります。

エル・タジェールでは、お客様の業界特性を分析し、最適な更新カレンダーの作成をサポートしています。GoogleトレンドやSEO分析ツールを活用して、検索需要の季節変動も考慮したカレンダーを提案させていただきます。

ネタ収集の仕組み化テクニック

継続的にネタを収集するための仕組み作りについてお伝えします。

まず、スタッフ全員で情報共有する体制を作りましょう。営業スタッフがお客様から聞いた話、製造スタッフが気づいた改善点、事務スタッフが受けた電話での質問など、日常業務の中に更新ネタが隠れています。

週1回の短時間ミーティングで、「今週あった面白いお客様とのやり取り」「気づいた改善点」「業界で話題になったこと」などを共有する時間を作ることで、自然とネタが集まります。

また、競合他社や業界メディアの情報もチェックしましょう。ただし、内容をそのままコピーするのではなく、自社の視点や経験を加えて、オリジナルのコンテンツに仕上げることが重要です。

業界の専門誌やWebメディア、お客様が読んでいそうな一般誌なども参考になります。そこで取り上げられている話題について、自社の立場からコメントしたり、具体例を紹介したりすることで、時事性のあるコンテンツを作成できます。

悩み⑦経営層の理解不足

経営陣が理解できる「更新の価値」説明法

ホームページ更新の価値を経営陣に理解してもらうためには、技術的な説明ではなく、経営数値への影響を具体的に示すことが重要です。

「SEO効果があります」「ユーザーエンゲージメントが向上します」といった専門用語での説明ではなく、「月○件の新規問い合わせが期待できます」「年間○○万円の売上向上につながります」という形で、ビジネスインパクトを数値化して伝えましょう。

例えば、「月2回の更新を継続することで、6ヶ月後には検索からの問い合わせが月3件増加し、そのうち2件が受注につながると想定されます。客単価50万円として、年間1200万円の売上向上効果が期待できます」といった具合です。

この際、根拠となるデータも重要です。同業他社の事例、業界平均データ、過去の自社実績などを組み合わせて、説得力のある数値を提示します。

数値で示す更新効果のプレゼン術

経営陣向けのプレゼンテーションでは、視覚的に分かりやすい資料作成が効果的です。

グラフや表を活用して、更新前後の変化を明確に示しましょう。アクセス数の推移、問い合わせ件数の変化、検索順位の改善など、複数の指標を組み合わせることで、総合的な効果を伝えることができます。

また、投資対効果(ROI)の計算も必須です。更新作業にかかるコスト(人件費、外注費、システム費用など)と、それによって得られる収益(新規受注、既存顧客の単価向上、営業効率の改善など)を対比させて、投資の妥当性を示します。

データドリブンマーケティングコンサルタントとして多くの企業をサポートしてきた経験から、経営陣が最も関心を持つのは「競合他社との比較」です。同業他社がどの程度ホームページに力を入れているか、その結果どのような成果を上げているかを調査し、「競合に負けないためにも更新が必要」という文脈で説明すると効果的です。

競合との差を可視化する方法

競合分析の具体的な方法をお伝えします。

まず、主要な競合他社のホームページを定期的にチェックし、更新頻度、コンテンツの質と量、問い合わせフォームの設置状況、スマートフォン対応状況などを評価します。これらの情報をスプレッドシートにまとめ、自社との比較表を作成します。

検索結果での表示順位も重要な指標です。主要な検索キーワードで実際に検索してみて、自社と競合他社の表示順位を記録します。上位に表示される競合他社がどのようなコンテンツを提供しているかを分析し、自社に不足している要素を特定します。

また、Googleマイビジネスの情報充実度、SNSの活用状況、オンライン上での口コミ・評価なども含めて、総合的なWeb戦略を比較することが重要です。

投資対効果を経営指標として報告する技術

ホームページ更新の効果を経営指標として継続的に報告するための仕組み作りをお伝えします。

月次の経営会議で報告する際は、一貫した指標を使用することが重要です。「今月のホームページ経由の問い合わせは○件、前年同月比○%増」「検索順位が○位向上し、月間表示回数が○%増加」といった形で、数値の変化を継続的に追跡します。

また、ホームページ更新が他の営業活動に与える影響も評価しましょう。「ホームページを事前に見てから問い合わせをくるお客様は、成約率が○%高い」「営業訪問時の説明時間が○分短縮された」など、間接的な効果も重要な指標です。

四半期ごとには、より詳細な分析レポートを作成し、今後の戦略について経営陣と議論する機会を設けることをおすすめします。

「デジタル成長パートナー」としての提案

エル・タジェールが提案する「デジタル成長パートナー」としてのアプローチをご紹介します。

従来のホームページ制作会社は「作って終わり」のケースが多く、運営開始後のサポートが不十分でした。しかし、デジタル化が進む現代では、ホームページは「作った後が本番」です。

エル・タジェールでは、ホームページ制作から運営、効果測定、改善まで、一気通貫でサポートします。お客様のビジネス目標達成のために、必要な施策を戦略的に提案し、実行をサポートします。

具体的には、月1回の定期ミーティングで運営状況をレビューし、次月の更新計画を一緒に立案します。季節要因や業界動向、競合他社の動きなども考慮しながら、最適なタイミングで最適なコンテンツを提供できるよう、継続的にアドバイスいたします。

また、ウェブ解析士・データドリブンマーケティングコンサルタントとしての知見を活かし、複雑なデータ分析を「経営判断に使える情報」として翻訳し、具体的なアクションプランとセットで提供します。

【実践編】7つの悩みを一気に解決する「更新の仕組み化」

エル・タジェール式「継続可能な更新システム」

これまでの7つの悩みを総合的に解決するために、エル・タジェールが実践している「継続可能な更新システム」をご紹介します。

このシステムの核心は、「完璧を目指さず、継続を重視する」ということです。月4回の更新を計画して2ヶ月で挫折するより、月1回でも1年間継続する方が、はるかに大きな成果を生みます。

まず、更新作業を「企画」「作成」「公開」「効果測定」の4つのフェーズに分け、それぞれを効率化します。企画フェーズでは年間カレンダーとネタリストを活用し、作成フェーズではテンプレート化とWordPress機能の活用で時短を図り、公開フェーズでは予約投稿機能を使い、効果測定フェーズではシンプルな指標に絞り込みます。

また、社内の情報共有体制も重要です。全社員が更新ネタの収集に協力し、週1回の短時間ミーティングで情報を集約する仕組みを作ります。

- Phase1:まずは月1回の確実な更新

- 第1段階として、月1回の確実な更新体制を確立します。

この段階では、更新頻度よりも「継続すること」に集中します。毎月第2火曜日など、具体的な日時を決めて更新作業を行い、それを3ヶ月間継続します。

更新内容は、難しく考える必要はありません。「今月の業務で印象に残ったこと」「お客様からいただいた嬉しい言葉」「季節に合わせた商品・サービスの紹介」など、身近な話題から始めましょう。

重要なのは、文章の上手さや写真の美しさではなく、「継続性」と「お客様目線での情報提供」です。完璧を求めすぎると続かなくなるため、60点のクオリティでも毎月継続することを優先します。

エル・タジェールでは、この段階で更新作業に慣れていただくために、操作方法のレクチャーから記事ネタの相談まで、きめ細やかにサポートいたします。

- Phase2:週1回のリズム確立

- Phase1で月1回の更新が定着したら、徐々に頻度を上げていきます。

週1回の更新を行う場合、曜日を固定することが重要です。「毎週金曜日の午前中」など、具体的な時間枠を決めて、ルーチン化します。

この段階では、更新内容にもバリエーションを持たせます。第1週は業務報告、第2週は商品・サービス紹介、第3週はお客様事例、第4週は業界情報といった具合に、パターンを決めておくと企画が楽になります。

また、写真の活用も積極的に行います。スマートフォンで撮影した写真でも、明るい場所で撮影し、アングルを工夫すれば、十分魅力的なコンテンツになります。

SEO効果も意識し始める段階です。記事のタイトルにお客様が検索しそうなキーワードを含めたり、関連する過去の記事へのリンクを設置したりすることで、検索エンジンからの評価向上を図ります。

- Phase3:戦略的コンテンツマーケティング

- 最終段階では、戦略的なコンテンツマーケティングを展開します。

この段階では、ターゲット顧客のペルソナを明確にし、そのペルソナが関心を持つであろうコンテンツを計画的に提供します。お客様の購買プロセスを「認知」「検討」「決定」の3段階に分け、それぞれの段階に応じたコンテンツを用意します。

「認知」段階では、業界の基礎知識や課題解決のヒントなど、幅広い読者に価値のある情報を提供します。「検討」段階では、自社の商品・サービスの特徴や他社との違いを詳しく説明します。「決定」段階では、お客様の成功事例や導入事例を紹介し、購入への後押しを行います。

また、他のマーケティング施策との連携も重要です。メルマガ、SNS、営業資料などと一貫性のあるメッセージを発信し、お客様に統一された企業イメージを提供します。

データ分析もより高度になります。どのコンテンツが最も効果的だったか、どんな検索キーワードで見つけてもらえているか、コンテンツごとの問い合わせ転換率はどの程度かなど、詳細な分析を行い、PDCAサイクルを回します。

「作って終わり」から「育て続ける」へ

最後に、ホームページに対する考え方についてお伝えします。

従来の「作って終わり」のホームページ運営では、制作時に完璧を目指し、公開後は放置というパターンが一般的でした。しかし、これではデジタル時代の競争に勝ち残ることはできません。

現代のホームページ運営は、「育て続ける」ことが重要です。お客様のニーズの変化、競合他社の動向、検索エンジンのアルゴリズム変更などに対応しながら、継続的に改善を重ねることで、初めて成果を得ることができます。

エル・タジェールの「デジタル成長パートナー」としてのアプローチは、まさにこの「育て続ける」ことを重視したサービスです。お客様のビジネス成長に合わせて、ホームページも成長させていく。そのために必要な技術サポート、戦略アドバイス、効果測定を、長期的な視点で提供いたします。

WordPress構築専門家として培った技術力、ウェブ解析士として習得したデータ分析力、そしてデータドリブンマーケティングコンサルタントとしての戦略立案力を組み合わせることで、他社では提供できない総合的なサポートを実現しています。

ホームページ更新頻度の悩みは、実は更新頻度だけの問題ではありません。その背景にある7つの根本的な課題を解決することで、初めて継続可能で効果的なホームページ運営が可能になります。

「御社のデジタル成長パートナー」として、エル・タジェールがお客様と共に歩んでいく。それが、私たちの使命です。